汉口保寿桥,原来在汉口长堤街保寿巷,是汉口市区历史最古老的一座石桥,为山西和陕西的商人建造,距离今天已经有350多年的历史。保寿桥是汉口的城市之根,也是汉正街的商业之根。桥身花岗岩石上石刻的 “硚”字,很有讲究,用木头做的是“桥”,用石头做的是“硚”,保寿桥的“硚”是武汉市“硚口区”的“硚”字之源,而硚口是汉口之源,所以说,保寿桥是汉口城市之根,是有道理的。

保寿桥

经过旧城开发改造,保寿桥原址已开发成为汉正街新开业的云尚·武汉国际时尚中心。古老的石桥,现在就在云尚国际的下沉式广场中。保寿桥是怎么来的呢,这要从汉口镇的兴起说起。

汉水改道与汉口镇的形成

汉口是武汉最繁华的地方,现在的人往往把汉口当作武汉最早的街市。其实,汉口在武汉三镇中,出现得最晚。汉口在明代以前,只不过是汉阳县所辖郊区的一片水凼子。用现在时髦的话说,就是一个湖泊沼泽遍布的水淋淋 “湿地”,湖汊港湾密布,芦苇蒿草摇曳、野鸭与鹭鸟齐飞,是一片无人居住的水荒地。

武汉三镇出现最早的是武昌,第二出现的是 “汉阳”。在古文中,“阳”的意思是“水之北”。所以,“汉阳”应该是在“汉水”之北。但现在大家都知道,“汉阳”是在“汉水”之南“。那是哪里出了问题,难道古人搞错了?一般来说,“古之人不欺余也”,是不会搞错的。要搞清楚这个问题,就要说说汉水改道了。

汉阳源起于东汉地区设置的沌阳县,县治一度在现在的蔡甸临嶂山(今城头山)下筑城。其实蔡甸最早是“蔡店”二字,元史记载,南宋时,元军攻占襄阳,《射雕英雄传》等影视剧描写的郭靖、黄蓉死守襄阳,就是这一段历史。元军顺汉江而下攻汉阳,就有元朝大将“伯颜军次蔡店”的记载。现在蔡甸有临嶂古城的旅游指引牌,我曾经一人一车,去找临嶂城。在汉江边上,高高的土丘被一条公路分成两边,至今临嶂古城城址依稀可辨。

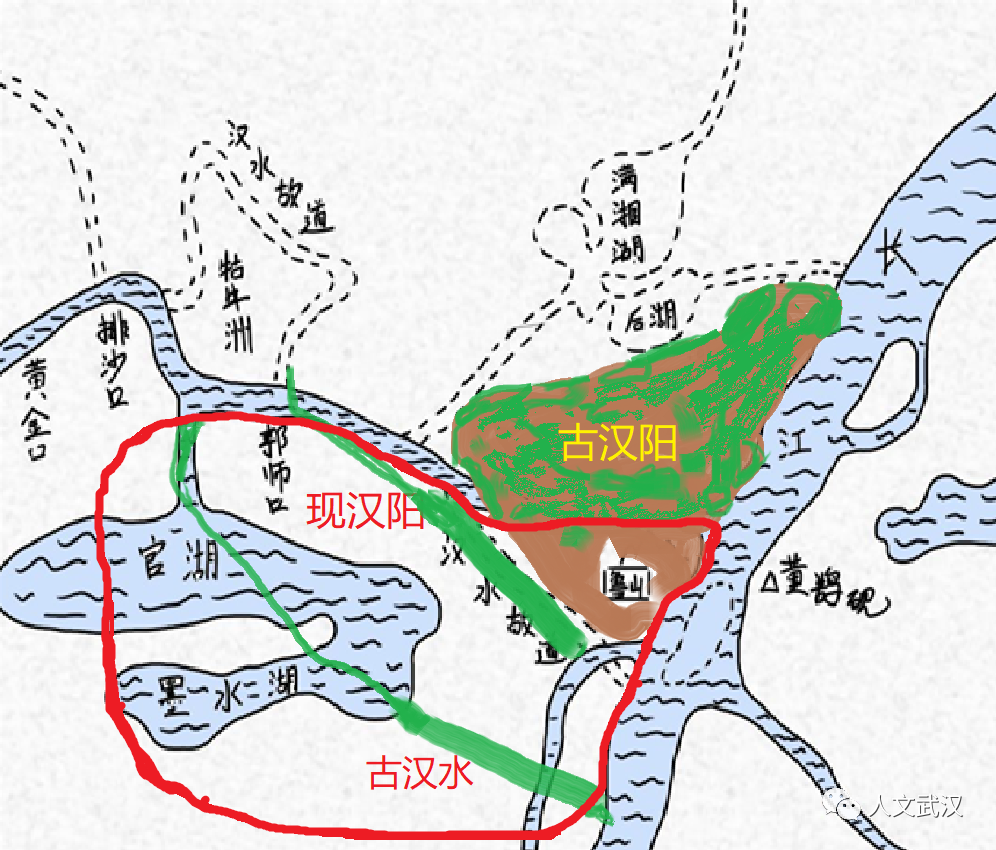

古汉阳与古汉水位置图

从图中可以很清楚看到,古汉阳在汉水之北,汉阳古城即现在汉阳主城区钟家村与南岸嘴一带,与现在的硚口、江汉、江岸等片区是连在一起的,只不过当时硚口、江汉、江岸等片区还是一片水乡泽国,只是偶尔有一些高台土墩露出水面,成为渔民与候鸟歇脚的地方。

北魏郦道元著《水经注》载:“江水又东径鲁山南,古翼际山也“,明确记载汉水在龟山(鲁山)南面。当时汉水在汉阳的主流向是从米粮山、仙女山汇入龙阳湖、后官湖、三角湖等湖水,再经过墨水湖、太子湖等湖水,在现在白沙洲长江大桥汉阳桥头附近入江。即使几百年后的现在,依稀还比较清晰能看到当年古汉水的入江水路。汉阳城显然是在古汉水之北,称为汉阳是理所当然。

古汉阳区域图

到了明成化时期,就是用斗彩鸡缸杯当御用酒杯的那个皇帝时期,天下不太平。汉水下游连年大水。因为属于平原湖沼地区,在汛期河道常常消失在云梦泽之中,所以汉水流至古汉阳后,除龟山南面的主入江口外,在龟山以北是一片水泊湖港,并不存在一个稳定的入江口。这次大水,终于在排沙口与郭茨口之间决开一道新的河道,进入龟山北小支河道,直接向东仅十里水程便冲进长江,这一段比汉水古道缩短二分之一至四分之三。

由于流程短、落差大,河床冲刷很深,很快就形成了稳定的汉水入江主河道,也就是我们现在看到的龟山以北的汉江。形成新的主入江口后,龟山以南的汉水古道水流减弱,以致淤塞。现在湖泊尚存,但河道只有琴断小河、永济港尚有遗存。这就是“汉水改道”。

“汉水改道”的直接后果,是将古汉阳分成二个部分,汉阳古城到了汉水南岸,就是现在的汉阳区,古城区中心在显正街,包括晴川阁一带,南岸嘴,洗马长街等。

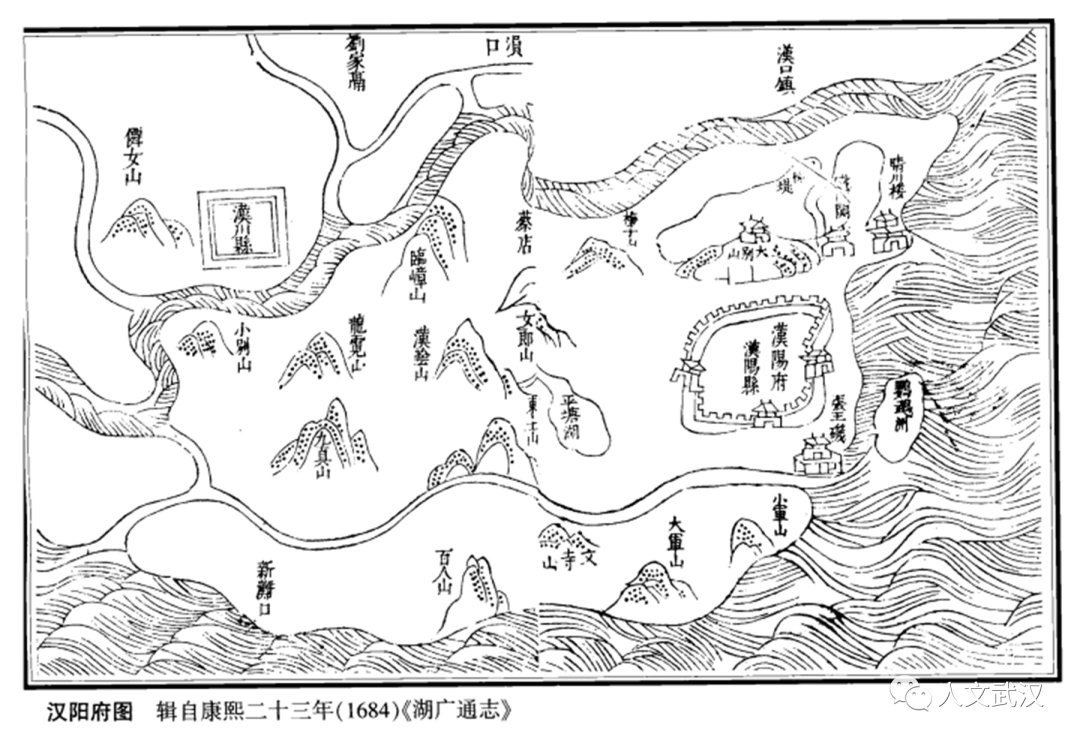

汉阳古城图

慢慢地,随着湿地不断淤塞,汉水北岸的沼泽湿地星星点点的土墩子上渔舟炊烟越来越多,慢慢来了垦荒开地的流民。有了人口,就有了烟火,就有了集市。以硚口为起点,汉口镇由此开始形成。

长堤街与玉带河的桥

汉水改道后,随着北岸一带的湖沼湿地围垦范围越来越大,陆地不断出现。最早的集镇从现在的硚口沿着新汉水向、汉正街方向不断延伸,慢慢变大。大量的陕西商人随汉水而下,将货物运抵这片新的集镇中转,陕西商人把这个地方叫汉口,意为汉江的入江口。这才是汉口名字的来历。

但老汉口真正成型,要归功于一条堤——长堤。

早期的汉口初具规模后,因为汉江新的入江口北岸地面开阔,沿岸滩涂地势平缓,水域条件良好,与原来汉水老的入江口龟山南岸沿岸陡峭的地势相比,更适合于船舶泊岸,也更方便挑夫船工装卸货物,形成了许多天然良港。所以商贩与周边住户陆续移居到新的汉江两岸修房设铺,往来船舶也停泊于此装卸转运货物,汉口镇就逐渐发展为热闹的市镇。

但因为汉口地势低洼,一发大水,集市经常被水淹没。明崇祯年间,汉阳县(编者:府?)通判,大约相当于现在的分管农业、民政,同时还管司法、纪委等工作的副县长袁焻倡议修堤。集市周边商户积极响应,出资出力,从汉水边的硚口起,环绕汉口镇北面,修筑一道半月形的长堤,延伸到长江边的堤口(今王家巷码头下首)。为感念袁副县长的惠政,当地人称这道长堤为袁公堤。袁公堤长约10华里,与汉水和长江的堤防形成环状的包围圈。 在修建袁公堤时,需要取土筑堤。于是沿堤外人工挖掘出了一条深沟,宽约2丈,这就是玉带河。汉江水从硚口流进玉带河,从堤口流入长江,玉带河也相当于汉口镇的护城河。春夏涨水,玉带河可通小船,两岸杨柳成荫,商户云集,茶市、酒楼、烟花青楼众多,帆墙林立,宛如南京秦淮河的美景。当时长堤街外围,也就是现在的中山大道一带及以北的解放大道片区,仍旧是无人的低洼水滩地,都属于后湖湿地。

为了沟通玉带河两岸堤内堤外集市的联系,在玉带河上,从硚口开始,商户陆续修建有30余座桥,以方便通向后湖及周边邻县。保寿桥,就是这30多座桥中之一。

方志记载:保寿硚又名玉麟桥,始建于康熙初年(1662年左右)。100多年后,道光年间(1834年),由山陕水烟号商人集资重修,桥身是由八块长条麻石组成,因用的是石材,故“桥”写为“硚”,也才有了硚口这个名称。现在存世我们看到的保寿桥,就是这座清代遗留下来的建筑。其位置处于现在的多福路与长堤街交汇处。

保寿桥位置示意图

据《山陕会馆志》记载,保寿硚正对山陕会馆的后门,桥的附近是属于会馆的房屋、田地、湖塘,修桥是为了方便人们过河。从清朝的汉口镇街道图中可以看到,当时已有汉口城墙(即现在的中山大道),城墙北(即现在的中山大道北)是未开发的后湖水洼湿地,城墙向南离玉带河还较远,也就说现在的中山大道与长堤街之间还基本是空地。而玉带河上桥梁密布,其中可以清晰看到保寿桥位置。

保寿桥映射位置对比图

袁公修筑的长堤一定程度上抵挡了后湖水患,提高了汉口防御洪水的能力,同时又改善了水运环境。保寿桥等玉带河上密集的桥,方便了城(堤)内城(堤)外的交通,也带动了玉带河北岸的商业的兴起,极大促进了老汉口早期的商贸发展。

100多年前,玉带河长堤以内的老汉口镇已经非常繁荣,有民间谚语说,“紧走慢走,一天走不出汉口”。到民国时,汉正街有1000多间门面,户户店铺,人人都做生意。

虽然长堤抵挡了后湖洪水,但遇到大水年份,汉水暴涨,玉带河与后湖洪水泛滥连成一片水乡泽国,还是对长堤内的汉口镇造成隐患。加之后来太平军和捻军的袭扰,给汉口的商民造成了很大的威胁。

为了解决这些问题,1864年,汉阳知府钟谦钧向商人筹集捐银20余万两,筑堡开濠,修建了从硚口到沙包(今一元路)的汉口城墙。堡基密钉木桩,堡垣用红石砌成,称汉口堡、后城(墙基就是今天的中山大道),城堡开有崇仁门、由义门、循礼门、大智门等城门,这就是现在的崇仁路、友谊路(由义门)、循礼门、大智路的来历。

但当时这些城门位置是在现在的中山大道上,而不是在解放大道。汉口堡在袁公堤的外围,兼有军事防御和防洪的双重功效,其覆盖的范围比袁公堤要大得多。

因为后湖洪水被挡在汉口城堡城墙的北面,汉口城墙取代了袁公堤的防洪作用,玉带河与袁公长堤的作用也渐渐消失,玉带河慢慢淤塞,成为新的陆地。袁公长堤边建屋居住的居民也越来越多,汉口镇的城区也由长堤街向北扩展到今天的中山大道,并向现在的六渡桥、江汉路一带延伸,成为老汉口的雏形。

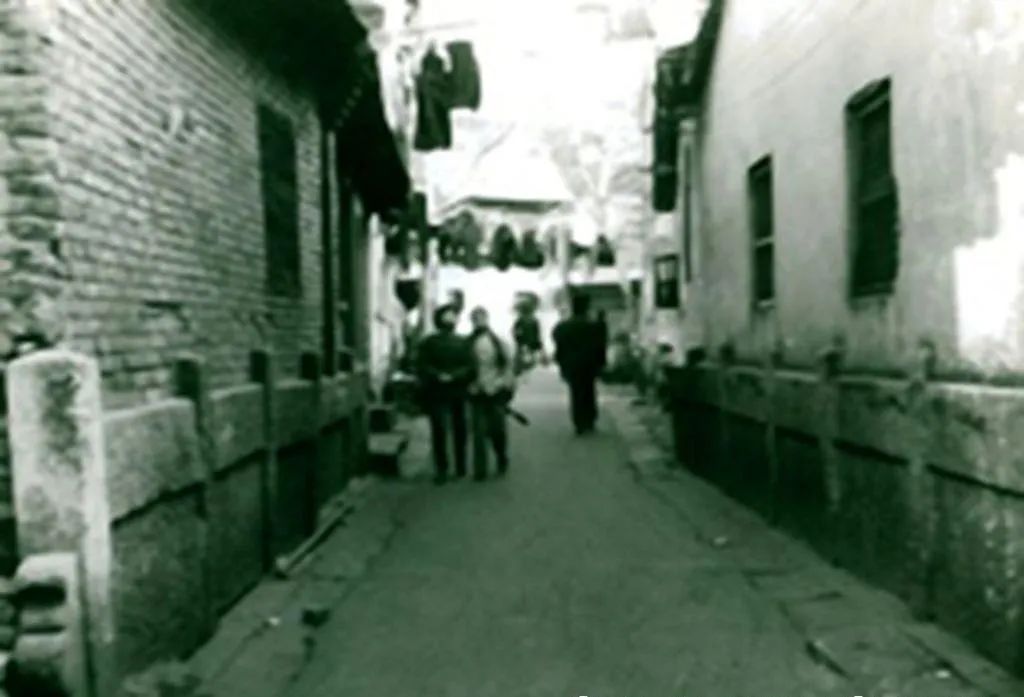

探访保寿硚。孙庆力摄

长提街的生活与保寿桥的变迁

保寿桥一直在长堤街上,长堤街我并不陌生。有几年时间,我几乎每天都要从长堤街穿过。几百年过去了,长堤街地势还是要比两旁的街面稍高一些,三四米宽的街道两边都是一些低矮的商铺民居混杂在一起。店铺门口,有的用煤球炉子烧水做饭,有的在竹躺椅上闭目翘脚,滋滋有味的听着楚戏汉剧,也有的在下棋聊天。

商铺都是商住一体,前店后房的老格局。有人来买东西,起身做买卖,回头又开始忙自己的事,喝茶、炒菜、听戏、下棋、聊天,生意与生活,交织在一起,互不耽误。里坊人情,市井生活,烟火气息非常浓郁。与汉正街服装鞋帽等大生意不同,长堤街都是一些五金水暖、日用百货等杂货铺,铺面不宽,生意不大,老板就是住户,房租水电不愁,生意不温不火,过的悠哉游哉。长堤街与汉正街之间,就是一些垂直的里巷。老汉口的商业文化的底蕴,全在这些巷子里。

凤凰卫视《汉口500年》在长堤街取景。关耳摄

连通长提街与汉正街的这些巷子,宽不过一两米。宽的能走板车,窄的也就仅仅一人通行,对面来个人,还要相互侧身谦让才能通过。巷子两边,一般是门对门的住户,高的两三层,矮的也就是平房。有的大杂院,一个小小的院子里,住着四五户人家,多的住六七户人家的也有。这些人家共用厨房,今天张家煨汤,明天李家吃鱼,大家都清清楚楚。谁家亲戚来了,来的是二舅还是三姑,也都明明白白。

小巷家家户户平时白天也不关门,人进人出,大家都认识。小巷里的房子都没有厕所,在巷子口,一般有公用厕所。遇到节假日,公用厕所门口,男男女女排起很长的队,那时也没有手机,相互一边聊着家长里短,一边等着里面的人出来再进去。大姑娘小嫂子与一班大老爷们排在一起,遇见熟悉的相互打着招呼,也没有谁觉得难为情。

巷子并不规则,支支汊汊的分岔口很多,相互勾连,看起来没什么差别,很容易走迷方向。我第一次去上这种公共厕所,一出来就走岔巷子了。巷子里一般都是铺的青石板路,人来车往,磨得光滑锃亮。这种巷子不宽,人口密集,但下雨巷子里从不积水,青石板的巷道带一点鲫鱼背,两边的排水沟很快就把水排走,工程质量比现在的要好多了。

热天一来,每天下午三四点钟,家家户户就不约而同出来向青石板洒水,给地面降温。到了五六点钟,太阳西下,小巷里阴凉下来,家家户户把竹床搬出来,摆在自己洒过水的地方。端出几碗小菜,几碗干饭稀粥,摆在竹床上,一家人一边吃,一边聊,还时不时与隔壁竹床上的邻居答答腔。喜欢喝酒的,拿着酒杯,就着一小碗花生米,几碟小菜,慢慢自斟自饮,不知不觉也就到了月上柳梢。凉风习习吹来,吃完饭、喝完酒,仰四八叉的躺在竹床上,奇怪的是汉正街没有蚊子,一会儿就沉沉睡去,那叫一个舒坦。

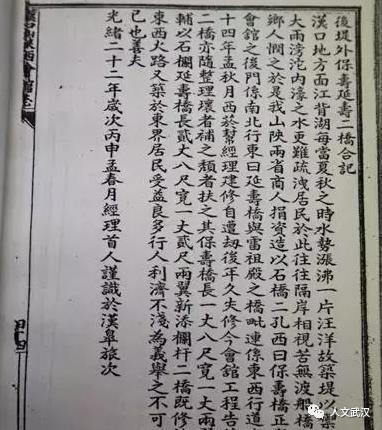

保寿硚就这样沁润长堤街人间烟火,历经几百年。建桥早期的历史在《汉口山陕西会馆志》有完整记录。清朝光绪22年,还有一篇后堤外保寿延寿二桥合记,很详细记载了保寿桥的方位、大小等情况。

保寿延寿二桥合记

志书很清楚的记载了修桥是因为“苦无渡船桥梁。乡人悯之,于是我山陕两省商人捐资造以石桥”,“保寿桥南北通行,长一丈八尺,宽一丈二尺,辅以石栏”,桥修起来后,“居民受益良多,行人利济不浅”。可见保寿桥在当时汉口镇的发展中发挥了很大作用。

在汉口沿现在的中山大道修筑城墙后,袁公长堤失去防洪作用,玉带河也被截流,变得干涸,玉带河上“桥”的功能渐渐被废弃。曾经人头攒动的保寿桥历经岁月的洗礼,桥被闹市所包围。但据当地人回忆,新中国成立初期,保寿硚下的河道仍然还有河水。

1978年改革开放,在汉口有着500多年历史的汉正街老街上,103位个体经营户持证摆摊,就此拉开了我国商品流通体制改革的大幕。当时的汉正街就是财富的象征,汉正街寸土寸金,老的玉带河河道逐渐废弃填平建起了住房,保寿桥一带更是商贾云集,房屋鳞次栉比。保寿桥那个位置不知什么时候开始变成了保寿巷,保寿硚桥身也成了保寿巷通往长堤街的一段路面。此后周边房子越盖越多,保寿硚坚固的石栏杆,竟然成了巷子两边房屋的墙基。从此,保寿硚一直埋没在汉正街商业街区民宅之下,与居民日常相伴,烟火相通,一般人根本找不到它的踪影。

房子墙基,保寿硚坚固的石栏杆

进入新世纪,旧城改造步伐加快。2014年云尚·武汉国际时尚中心项目在汉正街银丰片正式动工。在拆违过程中,工人们将保寿硚挖掘了出来,保寿硚渐渐露出了它的容貌。2016年初,经过局部发掘,保寿硚终于显露出来。走近这座清代保寿桥,保寿桥下清理出长长一段约4至6米宽的河道。

旧城改造发掘保寿桥

为避免保寿硚在新建筑施工时被损伤,保护工程采取整体平移再迁回原位的方式进行。2019年,有着185年历史的保寿硚迁回原址,但已在云尚国际的商城之内。

请输入验证码