编者按:

近日,由省委宣传部、省文旅厅、武汉大学、长江水利委员会、长江文化促进会主办,市委宣传部、市社科院等单位承办的第三届长江文化学术研讨会在武汉举行,来自全国各地的专家学者以“中华民族现代文明与长江文化”为主题展开研讨。

由硚口发布组织撰写的《圈系·商誉力与朝宗共同体——汉口汉正街商道文明论纲》一文荣登研讨会论文集,文章作者王晓清亦受邀参加此次学术研讨会,与各地专家学者深入共商、共话长江文化发展,为保护传承弘扬长江文化、建设长江国家文化公园建言献策。即日起,硚口发布分三期连载《圈系·商誉力与朝宗共同体——汉口汉正街商道文明论纲》第二期,带领大家走进绵延五百年商道文明的汉正街。

所谓汉正街商誉力,即是在漫长的商业贸易历史中渐次形成的物化形态、精神形态的力道。此一力道影响、决定着汉正街商事行为体系,从而将港埠商贸活动与时俱进,实现或隐或显的创造能量。在分析、研究和探讨汉正街商道之商誉力时,有必要将汉正街放入到汉口城市性格形成这一总体背景下加以认知。如此,就能够让我们全面的、立体的、纵深度地把握汉正街商道的透射力和覆盖率,从而寻绎汉正街商道文明的真谛。

汉口镇,可以说是一座“浪花”冲激而成的城市,也是一座与火灾抗争的城市。与水患、火灾抗争而胜,扩大了汉口镇的城市规模,同时也塑造了汉口镇的城市品格。那就是执著追求“人定胜天”的精神,在自然灾害面前无所畏惧的同时,敢于创制新的生存发展空间,并且进一步实现资本与财富的扩张与增殖。在这一城市循环发展中,造就汉口城市的新提升,也将汉正街这一资本的“发动机”的引擎最大化。

在15世纪到19世纪,汉口镇在崛起、发展、成熟、繁荣的漫长历程中,其实就是与水患抗争而渐次形成的。水患是汉口镇的最大挑战,当这一挑战而应战成功之后,汉口镇的城市规模就更上一个发展的台阶。将水患变为水利,汉口内生力量渐次强化,因而其商贸商事活动就更有稳固的根基。按照文献资料记载,明朝270年历史中,武汉水灾达83起,清朝260多年,水灾年份达107起。清朝雍正五年(公元1720年),汉口镇即遭遇特大洪水,水漫街衢,人以为苦。“雍正丁未六月初六日,江水暴瀵,堤岸崩溃,汉口街市低处可行舟,堤内居民水平檐角,皆驾板为巢,汹汹焉有不可终日之势。”但和洪水搏斗而成长的汉口镇,却始终将水患化转为水利,从而让水渗透到汉口城市的每一个细胞组织体系。

汉口镇出现之始,即为“茫茫泽国,野水连天,渺渺长堤,洪涛匝地”。面临“汉河前贯大江环,后面平湖百里宽”这一艰难的自然环境,汉口城市的发展并没有萎缩,而是时时在扩张城市的版图。“泽国舟为市,人家竹起楼”;“河坡江岸后湖堤,多少人家构木栖”以竹木为建筑材料,在汉水沿岸、在湖淌架设房屋居住,这实际上是利用水势而换取城市的发展空间。虽然建筑民居是自发的、单独的个体行为,但其改变汉口镇的力量不可小觑。明清时期,运用官方势力和社会组织力量而兴修的水利堤防、闸坝、城堡、运河等等,是汉口镇疏浚、控制、抵御、防范洪水的重要方式。

汉口之长提街、横街、河街即是与汉水抗争的结晶;而王公堤、袁公堤、玉带河、张公闸、汉口后湖城堡、张公堤等,即是汉口化水患为水利、实现城市版图扩张的知名水利工程。明朝万历三十三年(公元1605年),汉阳县令王公在前任蔡公、盛公、孙公所修汉口堤防已颓圮的基点上架桥、筑堤防,后世名为王公堤、王公桥。这比汉阳通判袁焻崇祯八年(公元1635年)修筑的汉口十里长堤还要早30年。清朝光绪三十年(公元1904年),湖广总督张之洞在汉口堤角至禁口之间,修建了一条长一万三千五百公尺、合二十七华里的长堤,整个工程耗费八十万两白银,后世名为张公堤。张公堤修成后,遏制了汉水、后湖水患,将汉口城市面积向西北推进,扩大了城市版图。

和水患抗争,为汉口镇换取了平安静谧发展的空间,也为汉正街的商贸活动创造了康宁的环境。汉正街用繁茂的商事活动向埠外客商大贾昭示,到汉口经商而增殖资本,是安全的,也是放心的,商人群体所担忧的水患是完全可以征服的。汉口水患化为水利,给南北东西的商旅提供资本扩张的信心;而战胜火灾,迅速恢复商贸行为,汉口不仅给商人群体以安全与信心,更给汉口镇这座商贸港埠城市强大的自我修复功能以信心。

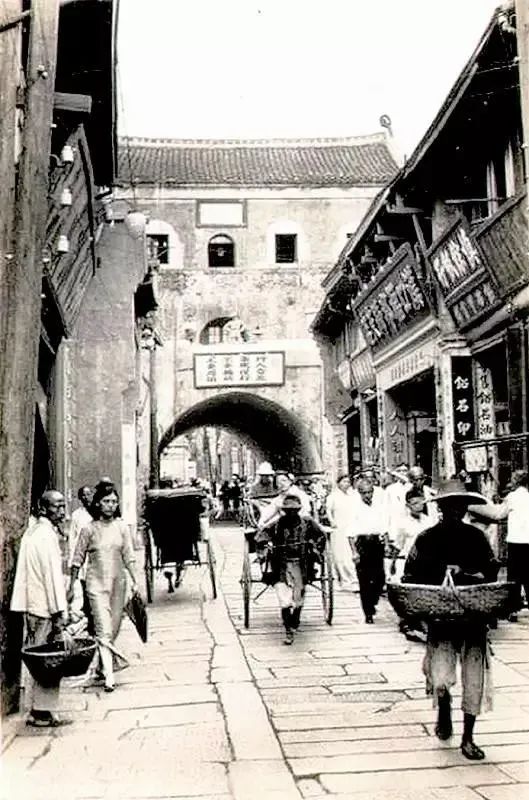

▲ 长街

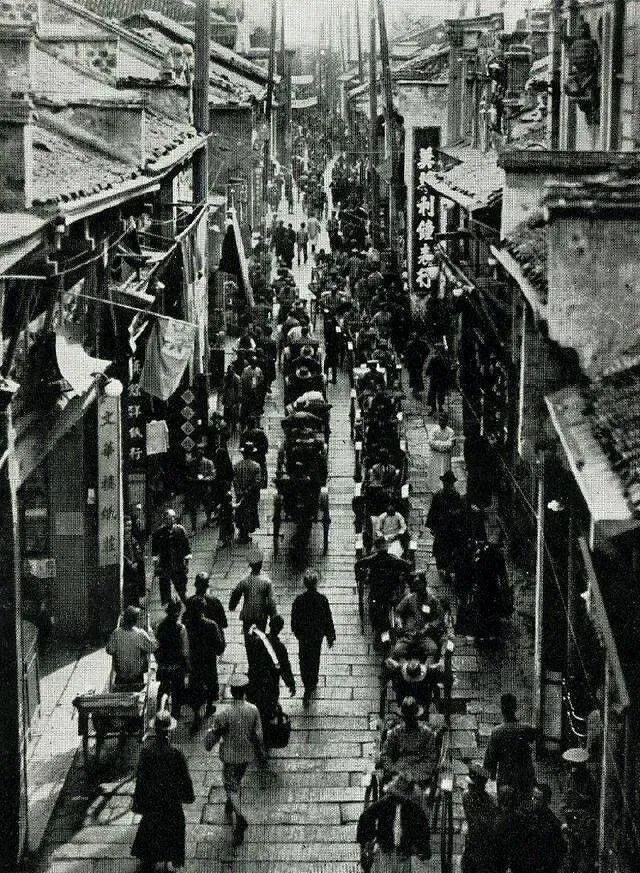

汉口镇依汉水而生,但却与火灾具有某种劫缘。汉口镇出现100多年后、在即将形成港埠大繁荣之际,火灾将汉口推向了商贸活动的中心地带。明朝万历三十六年(公元1608年),“自汉口崇信坊火起,延烧东阳坊一带,至莲花堤转入城,毁朝宗楼及门内人户。”因为这场火灾,原本港埠商贸中心在汉水南岸的崇信坊地带,很快转移到汉水北岸的汉口汉正街,这加速了汉正街的商品流通、资本投注与商人群体的扩大。清朝康熙四十九年(公元1710年),汉正街商贸臻于极盛,但也遭遇特大火灾,繁华街市为之丘墟。“康熙庚寅八月二十六日,武、汉二府同日灾,汉口特甚,自晨至夕,毁万余家,火光烛天,河水皆炽。自市廛、巷陌、渡口,延烧巨舰小艇,夹岸滨河,焚溺蹂躏死者不可胜纪。”“楚介南服,火德居望,而汉镇又适当五达之衢,黔庐赭壁,何时蔑有?”汉口街市狭窄,店铺鳞次栉比,人口稠密,夏季高温,天干物燥。因为很多店铺、货栈、房屋以竹木结构架设建造,很容易引致火灾。在清朝嘉庆年间,汉口大火,商家被焚烧的有四百三十一户。道光年间也发生两次大火灾。“火灾庚午已无伦,乙巳年中又一巡”,就是汉口火灾的真实记录。

▲ 汉正街

面对火灾,汉口镇并非束手无策,而是以最大力量加以应对。在原始的、传统的城镇消防系统中,汉口镇建构了自己的水龙体系。汉口镇水龙局由汉阳府明令组建,“添设水龙章程,以防火患而靖地方事”。汉口镇设立水龙五座,每座水龙设水头一名,配备工役人员十一名,水头、工役皆穿皂衣以为标志。水头、工役平居无事,自治生业,但月给以白金;水龙出动时,官府另有赏银。添购水龙的经费以商民捐资为主。汉口徽商势力大,在汉正街建设紫阳书院,书院为防备火患,专门用高价请苏州工匠建造了两座最先进的火龙。该新型火龙高出楼房,解决了原有水龙“风猛火烈,水少难济”的致命缺陷。清代汉口火灾还被作家写成小说传播。晚清民国著名谴责小说家吴研人在《一文钱》中,叙述四川商人贩卖蜡烛到汉口销售,因汉口正值阴雨,蜡烛掉价贬值,商人即运蜡烛回川,船到沙市即闻汉口大火,“延烧数千户,镇内白蜡,均付一炬,价顿昂,甲乃返,获利倍蓰于囊昔也。”汉口火灾让商人能顷刻抓住商机,实行商品流通获利,这应该是汉正街资本集聚的秘诀之一。

汉口是一座水火炼就的城市,坚韧不屈、敢于应战、善于迎战,擅长机变,擅场贸迁,渐次构筑了汉口城市品格,也形烁了汉正街商道文化的内涵。因为敢于与自然水患抗争,汉口城市给商人群体以安全与信心;因为不畏惧火灾,汉口同样传递给工商业群体以康宁与信任。

▲ 美丽的汉江湾

值此之故,汉正街商道文明的传承直道而行,嬗递诚笃来今。在分析、研究汉口商业文化时,很多学者在探讨汉正街商道文明时,皆提出了汉正街强大的自我治愈、自我修复的功能。汉正街商道文明,为什么能够具有这一内生功能呢?在水火形烁的同时,还具有哪些动能存在呢?清朝道光文人李元复以清朝嘉庆年间大火灾为例说,“汉口镇商贾居民杂凑,户以十万计。嘉庆十五年,大火延爇,殆数万家。街市中截,弥望尽成焦土。然以货物所集之区,不难重构,一月之内,室堵齐兴。凡百贩鬻,俱复其常。”江西金溪人李元复在汉口行医,他对汉口商贸活动在火灾后顷刻恢复的观察是正确的,这正好说明汉正街商道文明具有超强的自我修复功能。知名武汉方志学家黎少岑从汉口城市修复、人口积聚的角度分析了汉口商贸暨汉正街商道文明的自我修复功能的内在原因。黎少岑认为,“因为过去城市的繁荣,主要依赖于水陆码头和交易市场,不需要大量的投资,只要和各商埠间的生意一经活动,不久便又可以热闹起来。”汉水沿河码头不因为洪水泛滥而消逝,汉正街交易市场主体不因为火灾而不存在,因此汉正街商道文明这一强大的内生的自我修复功能,成为汉口镇持续繁荣的根基。

▲ 龙腾汉正

汉口是一座移民城市,“此地从来无土著,九分商贾一分民”,因而汉口镇从事商贸活动的则是来自全国各地的商界精英。旅居汉口诗人谓汉口,“石填街道土填坡,八马头临一带河;瓦屋竹楼千万户,本乡人少异乡多”。汉口镇为什么“本乡人少异乡多”呢?因为“汉皋徧地是金银,局运来时易转身”。汉正街这条黄金脉流,对资本逐利、无本求财、以小博大的商人群体具有强力驱动和巨大吸引力。在汉口漫长的商贸史中,渐次形成了以传承有序、讲求品质、追求品味的老字号。在云集汉正街的老字号、老品牌、老店铺中,逐步形成了一批或隐或显的儒商群体。

这一儒商群体并非在汉口商贸创始期所形成了。汉正街最传统也是最主要的商帮即有徽商、山陕商帮、江浙商帮、河南商帮、江西商帮、湖南商帮、四川商帮、湖北商帮。因为汉口商业文化的薰染以及政治情势的刺激,汉正街商帮群体的第二代、甚至第八代、第十代以后,即以儒商的面貌和形态出现。这一由代际或辈分积攒而渐次形成的儒商群体,提升了汉正街商贸竞争的层次和水平,同时也促使国内资本实力雄厚商人群体主动参与到汉口汉正街商圈的竞争序列。

▲ 旧时茶作坊小景

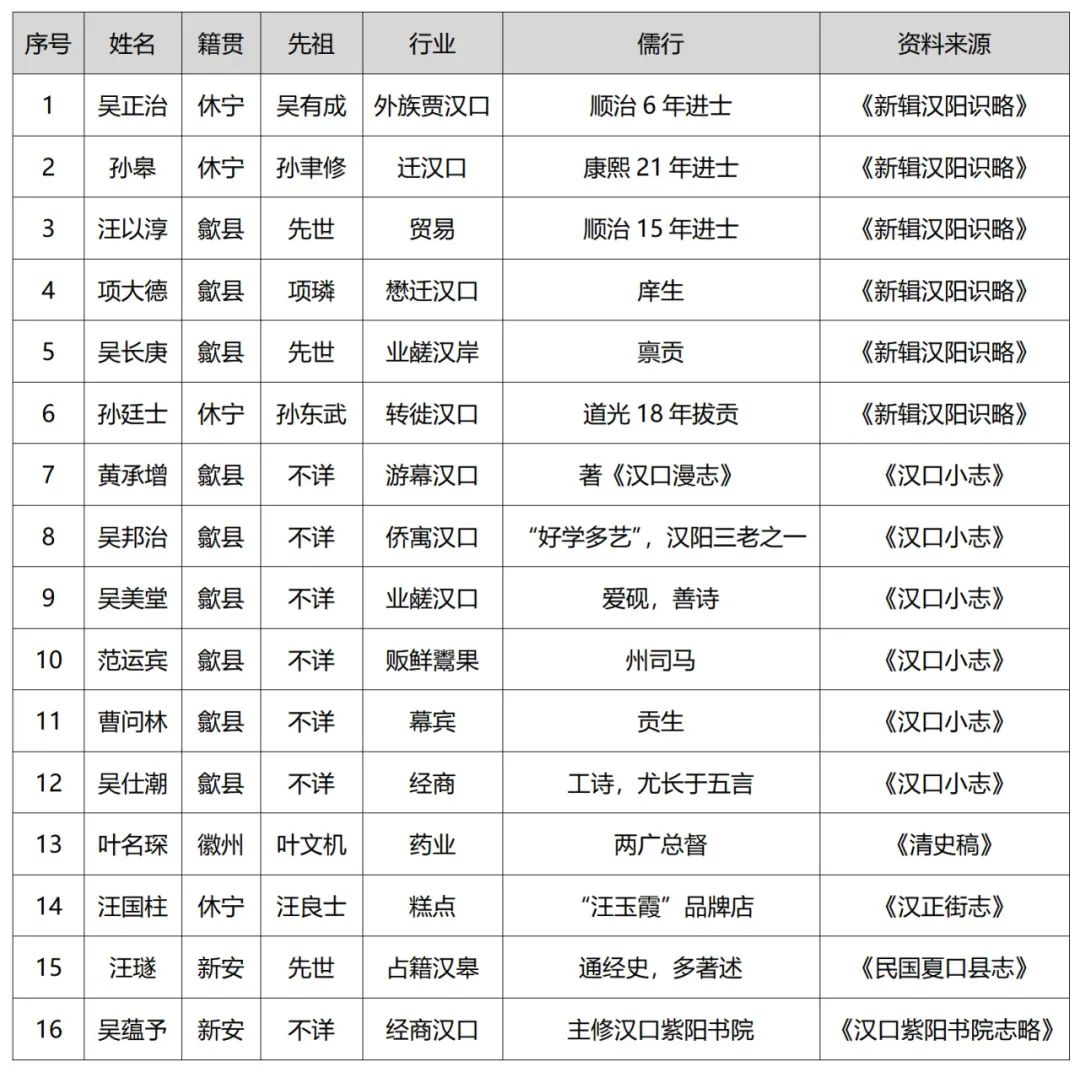

为了说明这一问题,我们以徽商为例加以分析。明清时期徽州“一府六县”,即徽州府辖属歙县、黟县、祁门、休宁、绩溪、婺源。徽州地少山多,“八山一水一分田”,因而只能向外经商谋生,渐次形成了经商的传统。徽州府是一个移民的宗族社会。“千年之土,不动一抔;千丁之族,未尝散处;千载谱系,丝毫不紊。”“无徽不成镇”这一流传在民间的俗语,运用在分析汉口徽商群体是有价值的。见于武汉地方志文献记载的徽商,至少是在汉口镇万历四十五年成为楚商盐行总口岸以后。盐业关于国计民生,具有浓厚的垄断性。“楚各郡俱食淮盐,惟衡、永、宝三府食粤盐。”汉口徽商控制淮盐,以盐引以套取朝廷巨量食盐牟利,骎骎而成巨富。“一包盐赚几厘钱,积少成多累万千,若是客帮无倒帐,盐行生意是神仙。”汉口盐行几乎为徽商所垄断,因而汉正街最繁华地段为徽商所据有。汉口徽商,不仅人数众多,而且势力大,“故汉镇列肆万家,而新安人居其半。”在清朝康熙、雍正时期,徽商运用自己雄厚的资金实力,和汉阳县地方官府联结,在汉口建筑有新安码头、新安市场、新安会馆、新安巷、新安街,洵为汉正街的名至实归的首富。为了比较具体了解徽商在汉口的经商、著籍及其儒化,笔者将见于文献记载的明清徽商做一个简单的表格加以分析,以研究汉口徽商的由贾而儒而仕的大略演变。

明清汉口徽商儒行略表

见于武汉地方志文献记载的徽商传记很少,表格中列出16名徽商,在徽州六邑中,黟县、祁门、婺源、绩溪不见于明确记载,多的则是歙县、休宁。这些徽商从明朝末年即到汉口从事盐行、医药、茶叶等生意。在第二、三代以后,寄籍汉口,在经商或保持家族生意之外,让子弟辈读书,通文墨以跻身仕途;等而下之者即以文士而光耀门楣。例如休宁人吴正治,其外祖父明朝末年到汉口经商,到第三代吴正治即考取清朝顺治六年进士;歙县人汪以淳先世明朝末年到汉口经商,即寄籍汉口,生意发展到汪以淳这一代,即走读书科考之路,汪考取顺治十五年进士。新安人吴蕴予康熙年间到汉口经商,以一介商贾创议修筑紫阳书院,捐资出力,不遑多让,以弘扬乡贤大儒朱熹理学思想。从明清汉口徽商的简单表格中,我们可以发现,从清朝顺治到嘉庆时期,随着汉口商业的日臻繁荣,徽州商人到汉口的愈聚愈多,“楚之汉镇为商贾云集之区,而新安人来于此者尤多。”徽商在汉正街开码头、建书院、买屋宇、筑街巷、拓市场,具有举足轻重的作用。而汉口徽商在积攒巨额资本后,开始朝儒商的途径上发展。

▲ 药帮巷旧影

儒家伦理注重义利之辨,这对明清汉口徽商具有深刻影响。徽商在贾与儒之间的关系,在明代徽州文人汪道昆有中肯而深刻的分析:“贾为厚利,儒为名高,夫人毕事儒不效,则弛儒而张贾;既侧身飨其利矣,及为子孙计,宁弛贾而张儒。”徽商在经商与儒行之间有权衡、比较、选择。所谓“为子孙计”,实际上是在保守家族生意或产业的同时,让后辈子弟或教读、或捐资、或科考,踏入仕途。“贾”——“儒”——“宦”三者之间,在汉口徽商商业伦理中实现了的密切联动。从以儒饰贾到弛贾张儒,再到弛儒张贾,就形成了家族产业的辈分或代际的传承。明朝万历十年(公元1637年)进入汉口的叶开泰即是如此,在叶氏家族传承到第六代叶志铣时,即在科举考试与学问上出现了叶名琛、叶名澧两大闻人。叶开泰秉持“修合虽无人见,诚心自有天知”这一独创的儒家医道理论,遵古炮制名贵珍药,以药理推药性,以药性见药效,推创了参桂鹿茸丸、十全大补丸、虎骨追风酒等独特的药品,从而使汉口叶开泰与北京同仁堂、杭州胡庆余、广州陈李济齐名而成为中国四大中药名店。汉口汉正街之老字号如汪玉霞、邹协和、马应龙、苏恒泰、谦祥益在独创商业风气时,具有“贾”——“儒”——“宦”三者互动衔接而彰显的儒商精神色彩,中国传统儒家伦理在汉口商人群体中、在汉正街商道文化体系中有充分的体现。

▲ 叶开泰

明清徽商在汉口循礼坊创建紫阳书院,在商人群体中阐扬正统的程朱理学,在万商争利的汉正街提倡儒家之“讲信修睦,正人心,倡教化”,具有深意。儒家思想体系注重名教纲常,对仁、义、礼、智、信,以及规范人伦的礼义廉耻有诸多终极诉求。以汉口徽商的视角观察,即便脱离徽州乡土、经商逐利,但不能悖离朱熹夫子的箴言教训,即“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”。所以,在汉口镇有“汉地教书贵莫伦,俗人也识圣人尊”的诗句。“圣人”即是孔子之教、朱熹夫子之言。

明清时期,汉口商业形态是传统型的、拘囿于国内循环的,汉正街商业圈也只是在全国十八行省范围之内展开。1840年中国社会进入近代化初始期,尤其是咸丰十一年(公元1861)汉口开埠后,汉口镇商业形态出现了历史性转型,木帆船渐变为蒸汽轮船、手工作坊渐变为机器工厂、钱庄票号渐变为金融银行,土著商人变为洋买办,等等等等。晚清民国之际,尤其是张之洞督鄂时代,汉口商业都会更形国际都市化。近代化汉口商业形态之市场结构、商品类型、市场主体、行业形态、商会组织、商圈体系皆发生了巨大而深刻变革,汉口镇渐次融入国际商贸流通体系。因为汉口商业文明的近代化,汉正街商道文明的核心表现群体——商人、买办、资本家、工厂主等等,亦出现了角色和身份的转换。但作为汉正街商道文明的关键主体的商人集团之中坚,却以领开风气,独擅先机的汉正街精神而葆守着儒家商业伦理。这是汉正街商道文明永续传承的秘诀之所在。

请输入验证码